Syphilis, où l'art de soigner le mal par le mal

Appelons-la pudiquement «Le mal de Cupidon». Mais franchement, se faire injecter une maladie potentiellement mortelle pour guérir de la syphilis, était-ce l’idée du siècle ?

Dans ce blog Histomède Jean-Christophe Piot relate avec une rigueur certaine – et une certaine liberté de ton – les pages les plus marquantes de l'histoire de la médecine.

Depuis que Sir Alexander Fleming a eu l’excellente idée de découvrir la pénicilline en 1928, une célèbre MST est sinon éteinte, du moins traitée avec d’excellents résultats : la bonne vieille chtouille, disons la syphilis pour conserver à cette série de billets la haute tenue morale qui les caractérise. Et vu les traitements qu’on réservait avant Fleming à ceux qui avaient le malheur d’avoir attrapé le mal de Cupidon, c’est franchement une bonne nouvelle. Parce que se faire injecter une maladie mortelle pour guérir d’une maladie mortelle, franchement, ça n’était pas l’idée du siècle – quoique.

Dans la longue liste des traits humains universels figure en bonne place la tentation de rejeter en cas de problème toute responsabilité sur le premier gugusse qui passe. On n’y échappe pas en matière médicale et s’il y a bien une maladie qui permet d’en prendre conscience, c’est la syphilis.

Dans le monde entier, les noms qu’on lui a donné au cours des siècles traduisent tous l’envie de bien faire comprendre que c’est encore la faute des gars d’en face si on ne peut plus faire des trucs et des machins cochons avec son, sa ou ses partenaires, en tout cas pas sans arrière-pensées. Les soldats français de Charles VIII se sont empressés de le qualifier de «mal de Naples» ou de «mal italien» quand ils sont revenus de Campanie à la fin du 15e siècle, au moment des guerres d’Italie, pendant que ces mêmes Italiens parlaient eux de «mal francese». Même chanson du côté des Provinces-Unies (soucieuses de s'émanciper des Pays-Bas espagnols, qui n'ont rien à voir avec le Pays Basque) : la «peste vénérienne» ne saurait alors être qu’espagnole, de même qu’elle est évidemment polonaise pour les Russes, tandis que les Turcs y voyaient le «mal chrétien» par excellence. On devine là une vraie petite géopolitique de l’infection, entre trajets possibles de contamination et préjugés contre l’étranger, éternellement coupable et forcément malade.

Tous sauf un, en fait. Oui mais lequel ?

Vapeurs de mercure

À la décharge de ceux qui ont eu la désagréable surprise de se réveiller un beau matin avec une mauvaise nouvelle au fond du slip, la «grande vérole1», c’est… moche. Pas tellement à son premier stade, désagréable mais encore limité. La star des maladies vénériennes se cantonne alors à l’apparition de chancres infectieux situés exactement là où on n’a pas la moindre envie d’en voir, à savoir sur les parties génitales et aux endroits où la bactérie responsable, Treponema pallidum2, est entrée dans l’organisme. Ce qui implique les lèvres, la bouche ou les amygdales, soit dit en passant et sans fausse pudeur.

Non, là où ça devient vraiment plaisant, c’est aux stades suivants. Non traitée, la syphilis provoque dans un deuxième temps des migraines et des douleurs articulaires récurrentes, mais surtout l’apparition de lésions cutanées sur l’ensemble du corps, sortes de petites taches rose pâle, au rouge plus prononcé sur les muqueuses et sur les parties génitales en particulier. Ce n’est pas un hasard si l’une des premières étapes du passage au bordel, au temps des maisons closes, consistait en un examen scrupuleux des parties génitales du client, examen pratiqué en général par les prostituées elles-mêmes…

Au troisième stade, quelques années plus tard, ça vire au cauchemar : la maladie attaque les organes et les chairs, au point de parfois défigurer les patients. Certains voient leur nez s’effondrer littéralement et sont contraints de porter des prothèses.

Nez artificiel, 17e ou 18e siècle

Les symptômes ne touchent pas que l’apparence. La syphilis est une cochonnerie qui peut entrainer de sérieuses complications neurologiques : méningite, paralysie, AVC, épilepsie, surdité, démences en tout genre et autres joyeusetés qui conduisent tout droit, dans les formes les plus agressives, à une «issue fatale» pour reprendre une expression consacrée du 19e siècle, autrement dit à la mort - et nous parlons ici d’une mort pénible.

Les nouveau-nés l'attrapent aussi (1883)

Face aux dégâts effrayants de la syphilis, jugée plus terrible encore que la lèpre lorsqu’elle commence à se répandre en Europe autour de 1495, la médecine tâtonne pendant un bon moment. Dès le milieu du 16e siècle et pour 300 ans au bas mot, la principale réponse thérapeutique recycle un remède antique utilisé pour traiter les maladies de peau : le mercure.

Celui-ci est appliqué… par tous les moyens : emplâtres, frictions, fumigations (ou «parfums mercuriels»). Non seulement ça ne marche pas, mais le remède est pire que le mal : le mercure, surtout lorsqu’il est respiré par le malade, provoque des hallucinations et des vertiges, plonge les patients dans des états mentaux effrayants et déclenche une série d’effets secondaires en cascade, comme l’irritation des gencives et la chute des dents.

Bref : quand un médecin autrichien, Julius Wagner-Jauregg, décide de s’attaquer sérieusement au problème au lendemain de la première guerre mondiale, il y a comme qui dirait de la demande et un peu de monde dans la salle d’attente.

Le paludisme à la rescousse

Rien ne destine a priori Wagner-Jauregg à se pencher sur la syphilis : psychiatre et neurologue de formation, il s’intéresse surtout aux soldats profondément marqués par les combats de 14-18, pendant et après le conflit. À une époque où personne ne parle encore de stress post-traumatique, Julius parie sur les électro-chocs. La pratique n’a pas le vent en poupe dans l’opinion, qui la juge barbare. On raconte même que les soldats traités par Wagner-Jauregg préféraient retourner au front que de séjourner dans sa clinique, mais les gens sont méchants. Ou pas, vu le bonhomme.

Car de fait, la manière de travailler de Wagner-Jauregg était… contestable, pour le dire gentiment. Un exemple ? Convaincu que la masturbation était une des causes de la schizophrénie, Julius avait décidé d’empêcher certains de ses jeunes patients psychotiques de se faire plaisir avec les moyens du bord en… les stérilisant sans leur demander leur avis. Des pratiques qui valurent au bon docteur quelques soucis judiciaires, dont il sortit indemne en partie grâce au soutien amical de Sigmund Freud.

Mais revenons à nos syphilitiques. Neurologue, Julius traite des patients arrivés à un stade avancé de la maladie : le cerveau est atteint et la paralysie bien installée. Et il fait une constatation curieuse : un peu par hasard il constate que ceux de ses patients qui développent pour quelque raison que ce soit une grosse fièvre vont ensuite nettement mieux. Il ne lui faut pas longtemps pour en tirer une conclusion fort logique : il suffit de provoquer de fortes fièvres pour obtenir un gain thérapeutique.

Reste à provoquer la fièvre en question. Après plusieurs essais infructueux, Julius le bienheureux reçoit dans sa clinique un malade souffrant d’un bon vieux paludisme. Et la bonne nouvelle, c’est qu’en 1917 le paludisme se soigne grâce à la quinine. Il n’en faut pas plus à Wagner-Jauregg pour en conclure qu’il peut soigner la syphilis, alors intraitable, en inoculant la malaria à ses patients syphilitiques. Après l’amélioration de leur état physique, il sera bien temps de les traiter à la quinine ! Il s’agit littéralement de soigner le mal par le mal ou plus exactement par le feu : cette «malariathérapie» qu’invente Julius Wagner-Jauregg est d’ailleurs baptisée également pyrothérapie (du grec pyros, le feu).

Le consentement ? Quel consentement ?

Les premiers tests sont plutôt concluants : six des neuf patients syphilitiques à qui Wagner-Jauregg inocule la malaria voient leur état s’améliorer sensiblement après sept à dix épisodes fiévreux. Et tant mieux pour eux, même si le médecin ne s’est jamais donné la peine de leur demander leur avis.

Éthiquement parlant, cela nous semble aujourd’hui ahurissant. Mais d’un point de vue médical, les études menées dans la foulée confirment l’intuition de Wagner-Jauregg : la malariathérapie fonctionne dans un cas sur deux au moins.

Ces résultats sont largerment suffisants pour que Julius décroche en 1927 le Graal suprême : le Nobel de médecine. L’Académie en question ne semblait pas trop se soucier du fait que 15 % des patients ainsi traités meurent non pas de la syphilis, mais de la malaria… C’est la marque d’une époque : l’idée que les maladies désespérées justifient des traitements désespérés ne sera vraiment remise en cause qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, dans la foulée du procès des médecins nazis à Nuremberg.

À court terme, le prix prestigieux obtenu par Wagner-Jauregg fait son effet : la pyrothérapie (ou encore paludothérapie) se généralise dans le monde entier pendant deux décennies, le temps que la pénicilline découverte en 1928 ne s’impose comme le véritable remède à la syphilis. Ce n’est qu’en 1974 qu’on cessa d’inoculer la malaria à quelques derniers patients syphilitiques3, 34 ans après la mort du Dr Wagner-Jauregg, dont les idées et le parcours plus que troubles divisent toujours en Autriche.

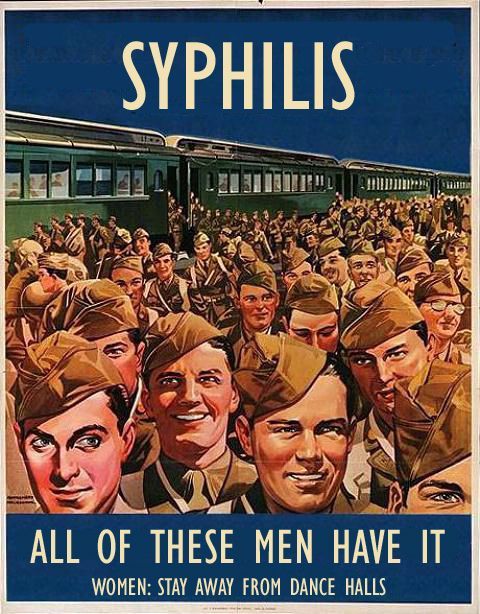

France, 1926

États-Unis... 1993 !

Une affiche décalée - à lire de près - qui cible avant tout le VIH.

Retrouvez tous nos articles sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Vous êtes médecin ?

Pour recevoir une sélection de nos articles ou les commenter, il vous suffit de vous inscrire.

Notes :

1- Par opposition à la «petite vérole», ou variole, dont certains symptômes cutanés ressemblent à ceux de la syphilis, au moins au stade précoce. Les deux véroles partagent en tout cas une même et proverbiale tendance à s’abattre sur le bas-clergé breton.

2- Et découverte en 1905 par deux scientifiques allemands, Fritz Schaudinn et Erich Hoffmann. Au microscope, ça ressemble à un vieux reste de tagliatelles au beurre.

3- Soigner les fous. Histoire des traitements médicaux en psychiatrie, par Michel Caire (Nouveau Monde éditions - 2019)