Oh my sweet rhésus (petite histoire de la transfusion sanguine)

De 1914 à la guerre de Corée la transfusion sanguine a connu des progrès fulgurants. Mais au 17e siècle, c'est cette technique elle-même qui fut l'objet d'une guéguerre entre l'Angleterre et la France.

«L'héroïsme d'un Médecin. Pour sauver une femme mourante, un chirurgien bordelais lui injecte son propre sang» (Le Petit Jounal illustré, 1921). Ce dessin illustre l'article relatant l'intervention du Dr Corbin, médecin de l'hôpital général de Bordeaux, qui donna son sang à une femme «qui se mourait d'hémorragie».

Dans ce blog Histomède Jean-Christophe Piot relate avec une rigueur certaine – et une certaine liberté de ton – les pages les plus marquantes de l'histoire de la médecine.

Chaque seconde, deux personnes donnent leur sang dans le monde. Mais la collecte et la transfusion de sang ont mis du temps avant de devenir le processus sûr et maîtrisé que nous connaissons aujourd’hui. Retour sur la longue histoire de la transfusion sanguine.

On s’en voudrait de laisser l’information de côté : l’une des premières mentions littéraires d’une transfusion sanguine nous vient de Dracula, de Bram Stoker. Publié à la toute fin du 19e siècle, le roman joue constamment sur l’opposition entre les noirceurs gothiques qu’incarne le vieux vampire d’une part et les merveilles de la science d’autre part. Aux sombres desseins du comte s’opposent les lumières du savoir, personnifiées par le bon docteur Van Helsing. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui tente une transfusion de la dernière chance sur Lucy, une jeune femme qui se réveille chaque matin de plus en plus exsangue.1

À plusieurs reprises, le médecin pratique alors une transfusion dans les règles de l’art : «Tout en parlant, Van Helsing prenait déjà dans sa trousse les instruments nécessaires à la transfusion ; de mon côté, j’avais enlevé mon veston et relevé la manche de ma chemise, et, sans perdre un moment, nous procédâmes à l’opération. Après quelques moments qui ne me semblèrent pas courts, en vérité, car il est pénible de sentir que votre sang s’écoule de vos veines même si on le donne de plein gré, Van Helsing leva un doigt avertisseur…».

Le terme d’opération qu’emploie Stoker est particulièrement juste : en 1897, date de la publication du roman, la transfusion se fait encore «en direct», si l’on ose dire, ou plus précisément de bras à bras. Pour remplacer le sang perdu par Lucy, Van Helsing procède à une authentique opération chirurgicale en incisant les veines de sa patiente et de plusieurs de ses compagnons. Douloureux, mais sans doute préférable au don de sang total que Dracula et tous ses petits copains de la pop culture ont tendance à réclamer.

Si Stoker met en scène cet épisode, c’est qu’il sait qu’il va marquer ses lecteurs. À l’époque, l’idée même de donner son sang n’a rien de banal. Pourtant la transfusion s’apprête à franchir un pas décisif à l’aube – Dracula appréciera – du 20e siècle. Les premiers essais dataient pourtant de trois bons siècles mais ces débuts avaient été, comment dire… compliqués.

Renverser la logique de la saignée

Il faut dire que dès qu’on parle de sang, tout se complique. Aujourd’hui encore le poids symbolique qui lui est associé reste impressionnant, alors au 17e siècle… Du côté des médecins, on considère à l’époque et depuis lurette que le sang est une des quatre «humeurs» qui gouvernent la santé humaine, avec la bile, l’atrabile et le phlegme. Depuis l’Antiquité, la maladie au sens large est interprétée comme un déséquilibre de ces humeurs, l’art du médecin visant à y remédier à grands renforts de purgatifs, lavements et saignées. Des thérapeutiques quelque peu moquées par Molière dans Le Malade imaginaire: «... je le laisserais mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement...» (Argan, acte III, scène III).

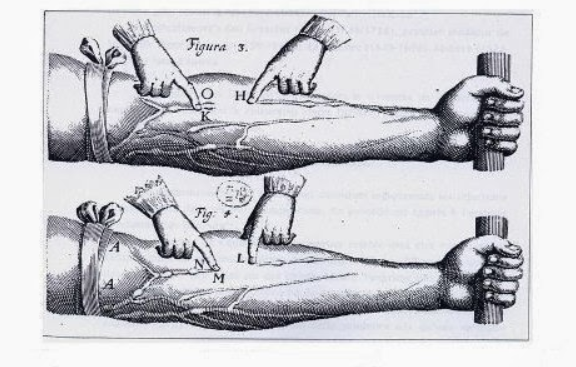

C’est au 17e siècle qu’émerge l’idée d’un principe diamétralement inverse à celui des saignées. Et s’il était utile d’injecter du sang à un malade plutôt que de lui en retirer ? Le médecin allemand Andreas Libavius sera le premier à envisager ce que l’on n’appelle pas encore une transfusion. «Que l'on prenne un robuste jeune homme, en bonne santé et plein de sang vigoureux : que l'on tienne auprès de lui un autre, épuisé de toutes ses forces, maigre, décharné et à la respiration haletante ; que l'homme de l'art ait des tuyaux d'argent s'adaptant les uns aux autres ; qu'il ouvre une artère du sujet robuste, y insère un tuyau et l'y maintienne ; qu'il ouvre immédiatement une artère du malade et y insère l'autre tuyau ; ensuite qu'il ajuste les deux tuyaux ensemble et qu'il laisse le sang du sujet en bonne santé s'élancer, chaud et vigoureux dans le malade, apporter la source de vie et chasser toute faiblesse.»

Dit comme ça, ça paraît simple. Mais il reste quelques légers problèmes techniques, anatomiques et scientifiques à résoudre… Le plus dur étant probablement de mettre les médecins d’accord sur une nouvelle théorie de la circulation sanguine made in England. En 1628 est en effet publié l’Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus de William Harvey (pour les non latinistes : «Exercice anatomique sur le mouvement du cœur et du sang chez les animaux»).

« Bon les gars, c'est pas bientôt fini de me tripoter les valves ? »

Les prédécesseurs et contemporains de Harvey croyaient que le sang était en permanence reformé à partir de la nourriture digérée et que la fonction première du cœur était la production de chaleur. Le De Motu Cordis provoque une des plus belles engueulades médicales du 17e siècle car il change sacrément la perspective en montrant que le muscle cardiaque fonctionne comme une pompe . En gros, Harvey nous explique qu'en observant des animaux il a constaté, primo, que la systole était la phase active du mouvement du cœur et deuxio que la quantité de sang sortant du cœur était trop importante pour être absorbée par les tissus. Ça tombe bien : Fabricius, son professeur à Padoue, avait découvert la présence de valves dans les veines. Conclusion : «... J'ai commencé à penser qu'elle [la transmission du sang] pourrait plutôt avoir un certain mouvement, pour ainsi dire, en cercle (...) par le cœur, le sang est envoyé à tout l'organisme, passe par les porosités des tissus, revient par les veines des extrémités vers le centre pour aboutir à l'oreillette cardiaque droite».

Le scandale éclate entre opposants et partisans de la thèse de Harvey. En France, il faudra une bonne cinquantaine d'années avant que Louis XIV siffle la fin de la polémique en obligeant l’université à enseigner la théorie anglaise. Entre-temps, la possibilité technique de réaliser une transfusion a progressé grâce à un autre anglais, architecte de surcroît. Quand il n’est pas sur le chantier de la Cathédrale Saint-Paul à Londres, Charles Wren s’occupe en inventant les premiers appareils capables de permettre l’injection de liquides divers en intraveineuse, sous forme liquide – y compris du sang, donc. Deux essais anglais, pourrait-on dire, mais la transformation sera … française. Cocorico.

XV en France et Crunch avant l’heure

Le premier praticien à tenter le coup n’est pas n’importe qui : c’est tout simplement le médecin du Roi Soleil, Jean-Baptiste Denis. Il s’est d’abord entraîné en faisant subir bien des tracasseries à de malheureux cabots qui n’avaient rien demandé. Le premier être humain transfusé de l’histoire est un jeune garçon de 15 ans, épuisé par les quinze saignées qu’on lui a fait subir au cours des semaines précédentes. À cinq heures du matin, le 15 juin 1557 – triple quinze, donc – Denis lui en pique encore un peu : il lui retire trois onces de sang en lui ouvrant une veine au pli du coude, aussitôt remplacée par l’injection de neuf onces (270 centilitres environ) de sang… d’agneau, proprement saigné au niveau de la carotide. Pourquoi un agneau ? Tout simplement à cause de sa réputation d'animal doux et gentil.

«Doux et gentil», faut pas pousser quand-même...

Nous le savons aujourd’hui : statistiquement, un don de sang entre deux patients humains effectué sans tenir compte de leur groupe sanguin causerait de sérieux problèmes dans un gros tiers des cas. On imagine à peine les chiffres avec une xénotransfusion, mais Denis n’a évidemment aucune idée de l’existence des compatibilités sanguines, pas plus qu’il n’a les outils pour comprendre le principe du choc hémolytique. Le jeune patient, sans doute verni des dieux, s’en sort pourtant comme une fleur ou presque – il se plaindra seulement d’une grande chaleur dans tout le corps. Idem pour le deuxième malade. Si le troisième casse sa pipe rapidement après l’injection, la cause de sa mort n’a rien à voir avec la transfusion en elle-même.

Oserons-nous parler de «Crunch» ? Toujours est-il que la compétition fait rage entre la France et l'Angleterre. Si Denis a ouvert le score le 15 juin 1667, deux anglais – Lower et King – répliquent le 23 novembre de la même année en réalisant une transfusion fort semblable. Ironie de l'histoire, Denis a présenté la toute première transfusion sous forme d’une lettre écrite, en anglais, à l’institution scientifique de référence : la Royal Society.

Mais revenons à ses patients. Le quatrième transfusé va quant à lui donner un sacré coup d’arrêt à la transfusion en claquant du premier accident hémolytique mortel de l’histoire, en décembre 1667. Incapable de comprendre ce qui se passe sous ses yeux, Denis ne peut que constater les dégâts lorsque l’organisme d’Antoine Mauroy, un domestique de 34 ans, commence à rejeter les globules3 du sang d’un donneur manifestement non compatible – en l’ocurrence un veau. Lors de sa troisième séance de transfusion, son pouls part vers des sommets, le malheureux transpire, pleure toutes les larmes de son corps, se met à trembler et souffre manifestement le martyre avant de mourir dans la nuit. Déjà, après sa deuxième transfusion, Antoine Mauroy avait présenté quelques signes alarmants, dont une douleur lombaire intense et l’émission d’urine noire, dixit Denis, «comme si elle avait été mélangée à de la suie».

Sa veuve crie au meurtre et même si Denis sort blanchi du procès4 qui s’ensuit, le tribunal du Châtelet rend en avril 1668 un arrêt qui reconnaît certes le succès des tentatives précédentes mais n’en conclut pas moins qu’il va peut-être falloir cesser de se lancer dans des expériences cheloues : «Dès à présent, ferme défense à toute personne de faire la transfusion sur aucun corps humain, que la proposition n'ait été reçue et approuvée par des médecins de la faculté de Paris, sous peine de prison». Compte tenu des positions plutôt conservatrices de la faculté en question, c’est un enterrement de première classe que le parlement de Paris confirme deux ans plus tard : «Défense à tous médecins et chirurgiens d'exercer la transfusion du sang à peine de punition corporelle et de prison. Les épreuves extraordinaires sont généralement dangereuses : et pour une qui réussit, toutes les autres deviennent mortelles ». Échaudée par des échecs équivalents, l’Angleterre en fait de même quelques mois plus tard.

Aventureux 19e siècle

Clap de fin ? Non. Après plusieurs décennies d’interruption, la transfusion revient sur le devant de la scène en 1818 grâce à l’obstétricien anglais – encore ! – James Blundell, désespéré de voir des femmes en couches lui claquer dans les mains à un rythme industriel en raison des hémorragies que l’art médical est bien en peine de savoir enrayer. Le médecin pense pouvoir éviter les problèmes rencontrés par ses prédécesseurs en choisissant comme donneur la personne la plus proche, à savoir l’époux. La logique vaut ce qu’elle vaut : si le père a donné la vie avec le «sang blanc» sorti de ses glorieux génitoires, il peut sauver sa femme avec son sang rouge. Ma foi, pourquoi pas.

Blundell tentant l’opération sur des femmes qui sont de toute façon dans un état désespéré, les succès qu’il obtient lorsque les groupes sanguins des deux époux ont la bonne idée d’être compatibles impressionnent le monde scientifique. L’obstétricien réalise aussi de remarquables progrès sur le plan technique. Il imagine une série de dispositifs d’injection plus pertinents les uns que les autres dont des seringues et le «gravitator», potence placée au-dessus des patientes pour favoriser l’injection du liquide en jouant sur la gravité… En revanche, il se heurte à un problème récurrent qui lui complique la vie : la coagulation réduit largement la fenêtre de tir. Toute transfusion est une course contre la montre.

Le fameux «gravitator», ou l'art de rajouter de la gravité à une situation qui n'en manque pas.

Le fidèle ABO naît

Une étape majeure est franchie en 1900 : le biologiste autrichien Karl Landsteiner a l’excellente idée d’identifier les groupes sanguins, codifiés en 1909 dans le système ABO que nous connaissons toujours. De quoi réduire à (presque) zéro le risque de choc transfusionnel. De quoi obtenir, au passage, un prix Nobel en 1930. Le scientifique peaufine sa trouvaille en 1940, lorsqu’il découvre les deux systèmes antigéniques érythrocytaires rhésus+ et rhésus-. Gloire éternelle aux macaques Rhésus (Macaca mulatta), qui ont donné leur nom à ce système, et préalablement donné de leur personne.

Entre ces deux découvertes, 1900 et 1940, la Première Guerre mondiale a eu une rare utilité : faire avancer la transfusion à pas de géant. Jusqu’au début du 20e siècle, la transfusion reste un acte chirurgical exceptionnel et complexe dont le texte de Bram Stoker, évoqué plus haut, est une belle illustration. Tout se fait de bras à bras, généralement d’artère à artère, pour procéder à un don direct. Non seulement ça fait mal, mais on a vu plus simple. Heureusement, cette bien belle boucherie qu’est la guerre de 14 va changer la donne. Avec l’explosion des besoins en sang sur des champs de bataille où on ne manque ni de donneurs, ni de receveurs, la recherche progresse. Un médecin belge, Albert Hustin, a la bonne idée de régler le problème de la coagulation en ajoutant du citrate de soude au sang pour conserver sa fluidité. D’autres trouvailles permettent dans la foulée de conserver et de transporter les dons dans des bocaux en verre.

La première des 44 transfusions réalisées en 1914.

Certains hôpitaux de convalescence étaient installés dans les hôtels des stations balnéaires du sud de la France. Vu le trajet, les blessés pouvaient y arriver exsangues. À Biarritz, l'artilleur Isidore Colas donna son sang au caporal Henri Legrain afin qu’il puisse supporter une amputation. Ce dernier est décédé en 1987, à 98 ans.

La naissance de la transfusion moderne

Au lendemain du premier conflit mondial, la transfusion sanguine se structure sur tous les plans. En 1923, le médecin français Arnaud Tzanck crée à Paris une «Œuvre de la transfusion sanguine» qui pose un principe resté intangible : la gratuité du don, considéré comme un acte de dévouement qui ne peut en aucun cas donner lieu à rétribution. Petit à petit, la transfusion se banalise : en 1931, l'Assistance publique de Paris compte 500 donneurs. Le nombre de transfusions passe de 200 en 1929 à 3.700 trois ans plus tard.

L’Angleterre ou les États-Unis connaissent des trajectoires équivalentes et se heurtent au même écueil : le stockage de l’hémoglobine. Des projets de banques du sang sont évoqués dans les congrès internationaux, le premier du genre se tenant à Rome en 1935. La même année apparaissent aux États-Unis les «blood banks», dont l’une fut créée par le chirurgien Carl.W.Walter. Pourquoi lui ? Parce que pendant ses études il fut témoin d’une transfusion directe, au bloc opératoire, entre un donneur et un patient subissant une craniotomie. L’état du patient se dégradant, la pression dans la tubulure fut augmentée jusqu’à ce qu’elle explose. Walter se dit alors que – bon sang de bois – il devait bien y avoir un autre moyen.

Pour héberger cette banque de sang, Walter choisit une pièce du sous-sol de Harvard. Disons que certains administrateurs estimaient alors que le stockage et l'utilisation du sang humain étaient peu conformes à la morale. Le sang y était encore conservé dans des flacons de verre hermétiquement scellés, pour une dizaine de jours tout au plus. Une autre tentative d’innovation, qui visait elle à transfuser le sang de patients tout juste décédés à des malades, a en revanche rapidement tourné court.

Comme la première, la Seconde Guerre mondiale dope la recherche et l’innovation sur la transfusion qui redevient une priorité sur le champ de bataille. Tous les belligérants se dotent de services capables d’assurer la prise en charge transfusionnelle des blessés, civils ou militaires d’ailleurs. Les années 40 et 50 permettent le développement en trois temps de la transfusion moderne. En 1940, l’américain Edwin Cohn parvient à fractionner le plasma et ses différentes protéines, permettant ainsi la préparation d'albumine. Trois ans plus tard, les anglais Loutit et Mollison mettent au point LA solution de conservation «ACD», pour Acide citrique, Citrate, et Dextrose. Les délais de conservation du sang sont ainsi portés à trois semaines. Enfin, Walter – encore lui – et son collègue Murphy conçoivent la première poche à sang en plastique. Cette technologie révolutionnaire, testée pendant la guerre de Corée, va mettre plus de vingt à remplacer les bons vieux flacons de verre avant de devenir la norme.

Depuis... Disons qu’on fignole des technologies déjà bien installées, avec le développement des concentrés de plaquettes en 1963, la mise au point de la séparation de cellules sanguines par aphérèse en 1973 ou la découverte de solutions additives pour les concentrés de globules rouges, en 1978. Le reste relève d’un renforcement général de la sécurité transfusionnelle au travers d’une série de contrôles biologiques toujours plus poussés – de la recherche d'agents pathogènes à la détermination plus rapide des groupes sanguins – afin d’améliorer constamment la sécurité des donneurs, des receveurs et des soignants. De quoi permettre le recueil de presque 120 millions de dons par an, partout sur la planète.

Retrouvez tous nos articles sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Vous êtes médecin ?

Pour recevoir une sélection de nos articles ou les commenter sur le site, il vous suffit de vous inscrire.

Notes :

1- Et pour cause, elle sert de fast-food à Dracula depuis quelques nuits déjà quand Van Helsing révèle enfin ce qui se trame à son entourage incrédule, avant d’accrocher dans les 200 kilos d’ail aux fenêtres et de flanquer des crucifix partout. On ne vous divulgâche pas la suite.

2- «Plus, du vingt-quatrième, un petit clystère insinuatif, préparatif et rémollient, pour amollir, humecter, et rafraîchir les entrailles de Monsieur (…) et l’autre mois il y avait douze médecines, et vingt lavements.»

3- Encore inconnus de Jean-Baptise Denis : ce n’est en 1674 que le néerlandais Antoni Van Leeuwenhoek décrira pour la première fois la composition du sang en ces termes : «J'ai observé le sang de ma main et j'ai trouvé qu'il consiste en globules rouges nageant dans un liquide clair.»

4- Où il n’est pas question de sang contaminé, mais de «sang pernicieux».