Marie Curie au chevet des Poilus

Marie Curie inventa la radiologie de guerre, forma le personnel et arpenta la ligne de front au volant de ses «Petites Curies». La Patrie oublia de lui en être reconnaissante. Pas les Poilus.

Cliché radiographique d’une main contenant 4 éclats d’obus – 1917 (ACJC)

Dans ce blog Histomède Jean-Christophe Piot relate avec une rigueur certaine – et une certaine liberté de ton – les pages les plus marquantes de l'histoire de la médecine.

«Chère Irène, chère Eve, les choses semblent tourner mal : nous attendons la mobilisation d’un moment à l’autre. […] Toi et moi, Irène, nous chercherons à nous rendre utile.»

Lettre de Marie Curie à ses filles, 1er août 1914

On associe Marie Curie a bien des sujets, et à juste titre : avec deux Nobel obtenus à huit ans d’écart, la chercheuse reste l’une des scientifiques les plus célèbres du 20e siècle. On connaît moins le rôle pourtant essentiel qu’elle a joué au front pendant la Grande Guerre en révolutionnant la prise en charge des blessés – et le mot n’est pas trop fort.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Marie Sklodowska-Curie n’est pas tout à fait n’importe qui lorsque le premier conflit mondial éclate à l’été 1914. Femme de science d’envergure mondiale, elle est lauréate de deux prix Nobel1. Le premier, en Physique, elle le partage en 1903 avec son époux Pierre Curie et Henri Becquerel. Pour faire simple : Henri est récompensé pour «la découverte de la radioactivité spontanée», et Marie et Pierre «pour leurs recherches sur les phénomènes de radiation découverts par le professeur Becquerel» – Henri donc – et notamment les propriétés radioactives du polonium.

Marie Curie est récompensée une deuxième fois en 1908, pour ses travaux en Chimie ; l’académie suédoise la récompense cette fois-ci pour avoir isolé du radium et démontré qu'il s'agit bien d'un métal. Enseignante à la Sorbonne, elle est en 1914 une figure au parcours d’autant plus spectaculaire qu’elle s’est imposée en dépit de la xénophobie – née à Varsovie, Marie Sklodowska est polonaise de naissance – et de la misogynie assumées qui caractérisent la société de son temps en général, et le monde scientifique en particulier.

Ça, c’est côté cour. Côté jardin, Marie Curie n’a pas été épargnée par l’existence ; à 47 ans, elle a déjà perdu son mari, tué en 1906 dans un accident de la circulation. À ce drame s’en est ajouté un autre, lié à la publication en 1911 par la presse à scandale d’une série de lettres qui laissent penser que Marie Curie et le physicien Paul Langevin entretiennent une liaison – or Paul Langevin est marié. Jamais confirmée, la rumeur est exploitée par les journaux nationalistes dans des proportions et avec une violence qu’on peine à imaginer : accusée de «briser un ménage français», celle que la presse d’extrême droite qualifie de simple «étudiante polonaise» est attaquée avec une brutalité ahurissante qui manque lui faire rater son second Nobel. L’Académie la suppliera d’ailleurs de ne pas se rendre à la réception de son prix, demande sur laquelle Marie Curie – réputée pour être moyennement commode quand on lui cherche des poux dans la tête – se fera une joie de s’asseoir en se rendant bel et bien à Stockholm.

Première ligne aux premières heures

Trois ans plus tard, la Grande Guerre éclate. À la tête de l’Institut du radium depuis 1909, Marie Curie décide de mettre temporairement fin à ses recherches pour se tourner vers la radiographie. Si elle n’a pas inventé cette discipline2 , elle va rapidement en saisir l’intérêt médical grâce à un médecin du Service de santé de l’armée belge, Frans Daels.

En poste à l’hôpital militaire de Furnes, à la frontière franco-belge, Frans Daels est aux premières loges pour constater les dégâts d’un conflit d’une brutalité jamais atteinte dans l’histoire humaine. Dès les premiers jours, des centaines de soldats atrocement mutilés arrivent dans ses services, présentant des plaies d’une extrême gravité. Balles de mitrailleuses, éclats d’obus, billes de métal des shrapnels… Daels, gynécologue de métier, alerte Marie Curie. Il l’a connaît pour avoir évoqué avec elle les propriétés thérapeutiques potentielles du radium dans le traitement de certains cancers féminins.

Les rayons X, fait-il valoir, seraient extrêmement utiles pour aider les chirurgiens à localiser les éclats dans les chairs, à mesurer l’ampleur exacte des dégâts et à réduire la mortalité : à une époque où les antibiotiques n’existent pas, un éclat de shrapnel ou une esquille de bois projetée à travers les chairs s’infecte toujours ou presque, avec à la clé un risque de lymphangite ou de gangrène.

Depuis Paris, Marie Curie réagit aussitôt. Dix jours seulement après le début de la guerre, elle reçoit du Ministère du même nom l’autorisation de mettre en place une équipe de manipulateurs pour les services de radiologie, avant de prendre la tête du service de radiologie de la Croix-Rouge. Parallèlement, elle se fait former aux rudiments de l’examen radiologique par le radiologue Antoine Béclère et recense les appareils disponibles, ce qui va vite : la France toute entière en compte en tout et pour tout une vingtaine, éloignés du front et utilisés par moins de 200 spécialistes.3

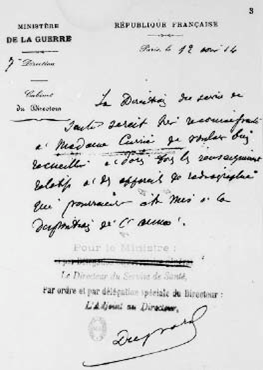

«La Direction du Service de santé serait bien reconnaissante à Madame Curie de vouloir lui recueillir tous les renseignements relatifs à des appareils de radiographies qui pourraient être mis à disposition de l’Armée.»

Paris, 12 Août 1914 (Gallica/BNF)

Dans la presse, Marie Curie défend les mérites de la radiologie : «Sur le champ de bataille, au moment même où le blessé est ramené de la ligne de feu, on peut se rendre compte instantanément des soins que réclame son cas, de l’utilité du transport ou, au contraire, du pansement sur place. Beaucoup de complications seront ainsi évitées et beaucoup de vies sauvées.», explique-t-elle ainsi dans le Figaro du 17 septembre 1914.

Au plus près des combats

Reste à savoir comment rendre efficace le dispositif. Au front, la doctrine en vigueur dans les premières semaines veut qu’on évacue les soldats vers l’arrière, parfois très loin de l’endroit où ils ont été touchés, pour ne pas saturer les services de santé du front. C’est surtout une belle perte de chance pour des combattants bringuebalés dans les conditions qu’on imagine.

La stabilisation du front, à l’automne, change la donne : tandis que le conflit vire à la guerre de tranchées, l’armée française réorganise la prise en charge des blessés. Convaincue qu’il faut le moins possible les déplacer, Marie Curie décide alors de mettre sur pied des unités radiologiques mobiles, dotées du matériel nécessaire. Autrement dit, elle crée de véritables petits cabinets de radiologie ambulants en aménageant des véhicules suffisamment imposants pour accueillir le matériel et les opérateurs indispensables.

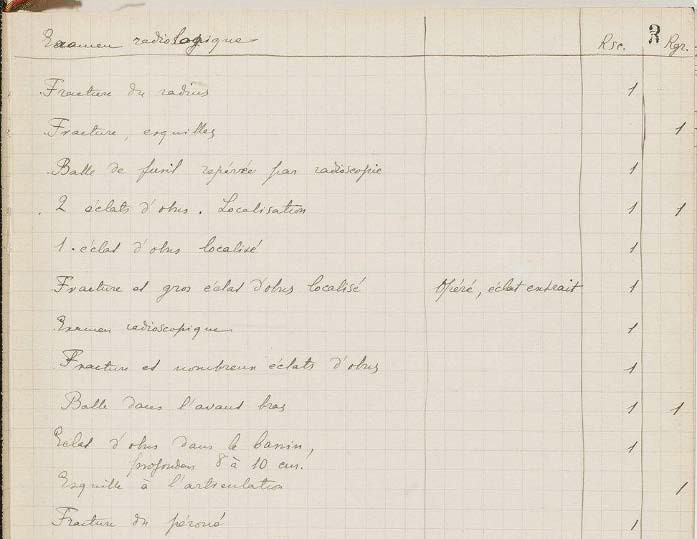

Les premiers blessés pris en charge par Marie Curie dans la voiture radiologique E, recensés dans ses Carnets

(Gallica/BNF)

Sur le papier, c’est simple. Sur le front, c’est plus délicat. Marie Curie fait alors appel à tous les réseaux dont elle dispose. Elle engage ses propres fonds, sollicite les familles fortunées, fait le tour de popotes et réussit à faire équiper dès décembre 1914 une vingtaine de véhicules, aménagés par des carrossiers avec le soutien financier de l’Union des Femmes de France et du Patronage National des Blessés.

En quatre ans, Marie Curie ne relâchera jamais son effort. La flotte s’étoffe petit à petit, avec l’aide de la Croix-Rouge et de constructeurs comme Renault ou Peugeot. L’Hexagone ne recensait avant-guerre que 21 postes de radiologie, à elle seule Marie Curie en aura créé 250 dans les hôpitaux, en plus des ambulants.

Les P’tites Curie au Front

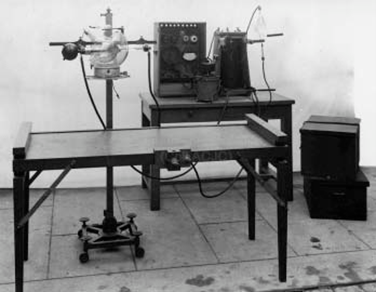

Avec une vitesse moyenne qui peut frôler les 50 km/h dans les bons jours, ces petits cabinets de radiologie mobiles peuvent se rendre au plus près des champs de bataille, limitant ainsi les déplacements sanitaires des patients. À l’intérieur, ces camionnettes accueillent dans un espace étroit une dynamo de 110 volts reliée au moteur pour alimenter un tube à rayons X, le matériel photographique nécessaire, des rideaux, quelques écrans rudimentaires et plusieurs paires de gants destinées à protéger les mains des manipulateurs.

Appareil de radiologie embarqué dans les véhicules

La dynamo est placée sur le marche-pied – 1915 (DR)

Chaque voiture accueille trois personnes : un médecin, un manipulateur et un chauffeur, tous des civils non mobilisés. Rapidement, les femmes prennent leur place dans ces équipes. Alors que sa fille Irène devient de plus en autonome sur le front, Marie Curie forme à Paris plus de 150 manipulatrices en radiologie à l’Institut du radium ; il s'agit souvent de très jeunes femmes qui apprennent à maîtriser les connaissances nécessaires en mathématiques, en physique et en anatomie avant d’être envoyées dans les zones de combat.

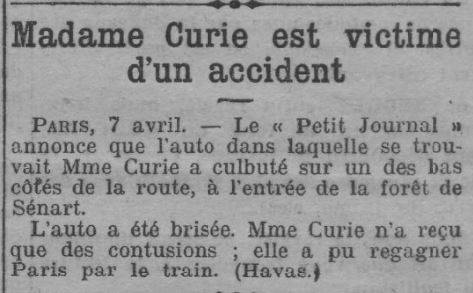

Officiellement baptisées «ambulances radiologiques», ces voitures qui sillonnent les routes du nord et de l’est, au plus près des tranchées, sont vite surnommées les «P’tites Curie» par les soldats. Au cours du conflit, Marie Curie paye de sa personne. Elle finit au fossé, sans conséquences graves, en avril 1915 : installée à l'arrière du véhicule, elle est heurtée par des caisses de matériel. L'année suivante elle obtient son «certificat de capacité pour la conduite des voitures à pétrole». Entre 1914 et 1918 la physicienne aura conduit elle-même 45 missions, dont 11 en Belgique.

Marie Curie au volant d'une «Petite Curie» – Octobre 1917 (DR)

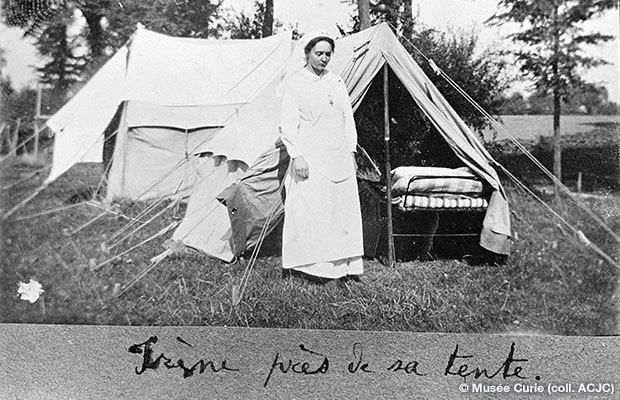

Mieux, une Curie en cache une autre : dès octobre 1914 la chercheuse est rejointe par sa fille Irène, 18 ans à peine mais bien décidée à prendre sa part, au mépris de la dureté du conflit. Irène passera même son diplôme d’infirmière l’année suivante. Creil, Funes, Joinville, Poperinge, Amiens, Reims, Verdun… Ensemble, Marie et Irène Curie examineront plus de 1.200 blessés en quatre ans. Dans une lettre écrite au lendemain de la guerre, Marie confiera : «Pour haïr l’idée même de guerre, il suffit de voir une fois ce que j’ai vu si souvent pendant toutes ces années : des hommes et des garçons apportées jusqu’à l’ambulance, dans un mélange de boue et de sang, beaucoup mourant de leurs blessures et beaucoup d’autres se rétablissant mais lentement et péniblement après des mois de souffrance.»

(DR)

Réputée lointaine et parfois froide dans son travail, Marie Curie fait preuve d’une compassion et d’une écoute qui les rassurent, écrit un témoin : «Des paysans, des ouvriers se montrent effrayés par les appareils, et demandent si l’examen va leur faire mal. Marie les rassure : ‘“Vous verrez, c’est comme une photographie''. Elle a un joli timbre de voix, des mains légères, beaucoup de patience et un respect immense de la vie humaine».

Souvent, l’examen est déterminant, soulignera Marie Curie dans un essai publié en 1923, La radiologie et la guerre. «J’ai gardé le souvenir (…) d’un jeune blessé, dépérissant depuis quelques semaines, avec le bassin fracturé. On avait peu d’espoir de le sauver (…) Ayant pris, tout d’abord la radiographie du bassin, on procéda à la radioscopie des membres inférieurs. Celle-ci fit apercevoir au-dessus du genou un éclat d’obus de dimensions considérables qui fut repéré et aussitôt extrait d’une poche de pus à grande quantité de liquide. On ne croyait pas sur le moment que cette opération (…) aurait une grande répercussion sur l’état du blessé (…). Pourtant, j’appris que, du jour même de l’opération, l’état du blessé s’améliora avec rapidité et devient bientôt tout à fait satisfaisant. Le bloc de fonte contenu dans la cuisse avait évidemment entretenu une grosse suppuration et un empoisonnement régulier de l’organisme ; dès que cette cause d’état morbide eut disparu, le jeune organisme reprit le dessus, et le blessé qu’on avait jugé perdu fut en état de réparer ses graves lésions osseuses.»

Pour la Patrie reconnaissante, on repassera

Les réflexes misogynes et parfois xénophobes qui s’étaient exprimés lors de l’affaire Langevin n’ont pourtant pas disparu. Difficile à croire de nos jours, mais l’initiative de Marie Curie ne fait pas l’unanimité, loin de là. Dans l’armée française, comme du côté des forces belges, certains officiers s’agacent de voir une femme certes célèbre mais simple civile multiplier ainsi les allers-retours sur le front.

«Je me vois obligée de vous prier de faire une demande auprès de Monsieur le Ministre de la Guerre (...) J'ai demandé un permis pour m'y rendre [dans un hôpital] avec la voiture radiologique (...) J'ai appris que je ne pouvais obtenir ce permis, et cela en vertu de nouvelles dispositions relatives aux femmes et défendant à celles-ci d'utiliser des voitures militaires (...)

Il semble qu’en dépit de tous les résultats obtenus, on ne peut jamais réussir à gagner la confiance des chefs militaires et à s’assurer leur appui (...) Il n’est pas exagéré de dire que nous dépensons la plus grande partie de beaucoup de notre activité en démarches stériles ; il est probable que nous aurons été mis dans l‘impossibilité de répondre à un appel de service urgent, et que, par ce fait, nous aurons à déplorer l’infirmité ou la mort de plusieurs blessés.»

Demande d'aide à Ernest Lavisse, Président du Patronage des Blessés (février 1915)

Question de prééminence du militaire sur le civil, question de posture aussi, mais toujours pas de quoi impressionner Marie Curie qui envoie joyeusement bouler le directeur du Service de santé militaire belge. Après avoir reçu une lettre incendiaire de sa part, elle lui répond qu’il peut aller se faire cuire un œuf – dans une version plus polie – en glissant au passage : «Le roi et la reine des Belges m’ont tous les deux exprimé leur désir de me voir continuer mes efforts». Fin du débat.

En tout, plus d’un million de soldats alliés blessés ont fait l’objet d’un examen radiologique entre 1914 et 1918. Cet examen aura largement contribué à sauver la vie de nombre d’entre eux. Et pourtant… Pionnière et organisatrice de l’outil opérationnel nécessaire, celle qui avait rendu cet effort possible n’a pas reçu l’ombre d’une reconnaissance officielle au lendemain du conflit. «Elle n’eut rien, écrit Eve Curie dans la biographie qu’elle consacra à sa mère, des années plus tard. Après quelques semaines, le rôle joué par elle dans le grand drame s’effaça de toutes les mémoires.»

La faute à qui ? En partie à Marie Curie elle-même, qui ne rechercha jamais les récompenses et qui avait avec son mari refusé la Légion d’honneur en tant que scientifique. D'après sa fille, elle l'aurait pourtant acceptée à titre militaire. En partie aussi au conservatisme d’une partie de la société française, déjà manifeste au moment de l’affaire Langevin. En partie enfin à l’agacement des états-majors, pris de vitesse par une scientifique qui avait organisé mieux et plus vite que l’armée un dispositif et des protocoles essentiels à la bonne prise en charge des blessés.

L’essentiel est ailleurs. Dans La radiologie et la guerre (1921), Marie Curie résume ainsi une évolution salutaire : le conflit aura au moins eu le mérite «d’assigner à la radiologie, en tant que moyen de diagnostic médical, une place conforme aux services qu’elle est susceptible de rendre, non seulement en temps de guerre mais aussi en temps de paix (...) Il était à prévoir que la radiologie serait d’un secours puissant pour l’examen des blessés de guerre. Néanmoins, on peut affirmer, que les services qu’elle a pu rendre à ce point de vue ont dépassé toutes les prévisions.»

Encore rare en 1914, l’examen radiologique est entré dans les mœurs en 1918. Au lendemain du conflit, la France compte 850 radiologistes en France dont 700 (!) formés pendant la guerre. L'utilité de la radiologie en chirurgie n'est plus à démontrer, et les progrès réalisés auprès des blessés de guerre ont banalisé une technologie qui effrayait encore bien des patients quatre ans plus tôt. Marie Curie peut alors militer pour une nouvelle utilisation des rayons X, grâce à la radiothérapie : «Après les rayons qui dévoilent, les rayons qui soignent».

Sur le sujet des «gueules cassées» pendant la Première Guerre Mondiale, cet article peut vous intéresser : «Des gueules à faire moins peur».

Retrouvez tous nos articles sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Vous êtes médecin ?

Pour recevoir une sélection de nos articles ou les commenter sur le site, il vous suffit de vous inscrire.

Notes :

1- Une première en son temps et un honneur qui est resté rarissime : après elle, seuls trois autres chercheurs ont obtenu deux fois le Graal des récompenses scientifiques. 120 ans après la création des Nobel, Marie Curie est toujours la seule à avoir obtenu la récompense dans deux disciplines différentes.

2- Mérite qui revient à l’allemand Wilhelm Röntgen en 1895, découvreur des rayons X.

3- Joyeusement méprisés d’ailleurs. Un confrère du docteur Béclère l’avait ainsi accusé avec mépris de rabaisser la médecine en la réduisant à de la photographie.