La lobotomie et sa mise en orbite

La lobotomie... une opération longtemps considérée comme un progrès médical au point de valoir à son concepteur le Nobel de médecine. Et puis disons qu’il y eut comme des dérives.

Dr Freeman est à gauche (enfin, pas complètement à gauche, on se comprend).

Dans ce blog Histomède Jean-Christophe Piot relate avec une rigueur certaine – et une certaine liberté de ton – les pages les plus marquantes de l'histoire de la médecine.

Dans la mesure où la lobotomie consiste à faire un trou dans le crâne des gens pour leur découper un morceau de lobe frontal, il n’est pas tellement surprenant de la voir naître au pays de l’emmental1 : la Suisse.

Là, dans une clinique de Berne, le psychiatre Gottlieb Burckhardt décide un beau matin de Noël 1888 que c’est le moment ou jamais de chercher une solution radicale à l’état d’agitation extrême dont souffrent certains de ses patients. Il décide de procéder à différents essais chirurgicaux, tous grosso modo basés sur l’idée que certains troubles du comportement peuvent être traités en intervenant sur certaines régions précises du cerveau. Ni une ni deux, Burckhardt saisit un petit trépan, perfore le crâne de six de ses patients et tripatouille leur lobe frontal à coups de scalpel – un peu comme avec des mouillettes et du jaune d’œuf, si on y réfléchit.

Bon : sa tentative n’est pas ce qu’on appelle un succès total dans la mesure où l’un de ses patients meurt des suites opératoires tandis qu’un autre se noie dans une rivière, dix jours après sa sortie. Deux autres ne semblent montrer aucun progrès majeur mais les deux derniers semblent en effet plus calmes. Très calmes, même. Trop, en fait.

Affiche du film Vol au-dessus d'un nid de coucous (1975)

Un Nobel au Portugal

Ce bilan un rien contrasté douche un tantinet l’enthousiasme de la communauté médicale jusqu’à ce qu’un neurologue portugais, le docteur Egas Moniz, se repenche sur la question une cinquantaine d’années plus tard, en 1935. Son idée est simple : un peu plus tôt, des chercheurs ont constaté qu’après une intervention sur le cortex de deux femelles chimpanzés, Peggy et Lucy, les deux pauvres bêtes ne montraient plus aucun signe de frustration, de colère ou d’excitation.

Moniz s’en inspire pour opérer une vingtaine de patients d’une clinique de Lisbonne avec l’aide d’un confrère chirurgien, Pedro Alemeido Lima, à partir du 12 novembre 1935. Sans qu’on se préoccupe d’ailleurs tellement d’obtenir d’eux ou de leurs familles un consentement éclairé au moment de sectionner certaines parties de leurs lobes frontaux ou de leur injecter de l’éthanol dans les fibres nerveuses.

Personne non plus ne tique à l’idée que Moniz se fait fort de «guérir» des tas de pathologies bien réelles comme l’épilepsie ou la schizophrénie – mais aussi l’homosexualité, tenue par lui et par d’autres, pour quelques décennies encore, pour une maladie mentale. En 1949, Moniz obtiendra d’ailleurs le Nobel de médecine, un succès qui légitimera sa technique aux yeux de la communauté médicale.

Le coup du pic à glace

Un médecin italien, Adamo Fiamberti, décide dès la fin des années 1930 de creuser la question, si l’on peut dire, en cherchant le moyen de s’affranchir des longues et complexes procédures chirurgicales que suppose la technique portugaise.

En gros, pourquoi s’emmerder à trépaner des crânes alors qu’il suffit de passer à travers l’orbite ? C’est à la fois bien plus rapide et bien plus simple : l’os étant fragile, rien de plus facile que d’enfoncer une pointe d’acier à sept centimètres de profondeur dans le cerveau de l’heureux gagnant. Il suffit d’un bon petit coup sec au coin de l’œil, près du nez. Il ne reste plus qu’à faire pivoter le bousin de 15° dans un petit crouiiiicpltch avant de faire la même chose de l’autre côté et c’est plié : on vient de pratiquer la première lobotomie transorbitale, une section des connexions du cortex préfrontal.

Entre 1937 et 1939, une centaine de patients subissent le fameux traitement en Italie. Le lobe frontal du cerveau étant le siège de la personnalité et des fonctions cognitives supérieures, l'opération se traduit par des modifications plus ou moins brutales du comportement et par une régression de l’intelligence, très variable également selon les patients. Pas mal d’entre eux se bavent certes dessus en étalant leurs matières fécales sur les murs mais ils sont moins stressés, faut reconnaître.

The American way

Un qui adore l’idée de Fiamberti, c’est Walter Freeman, un neurochirurgien américain – c’est lui qui a l’idée du pic à glace, trouvé dans sa propre cuisine. Si Freeman et son confrère le docteur Watts passent les années 1930 à pratiquer des lobotomies et des leucotomies préfrontales, inspirées de la technique de Moniz, ils commencent donc dès 1945 à perfectionner la technique italienne.

C’est rapide, le bloc opératoire est superflu et l’anesthésie elle-même n’est pas nécessaire – on ne plaisante malheureusement pas : ni Freeman, ni Watts ne voient pourquoi il serait utile d’endormir des patients avant de leur enfoncer un pic à glace dans le coin de l’œil d’un coup de marteau. Le duo se met à opérer à tour de bras à partir de 1945 – enfin pas longtemps : effrayé par la tendance de Freeman à banaliser la lobotomie, Watts jette l’éponge en 1948.

Ce qui ne freine pas du tout Freeman qui décide de continuer en solo. Mieux, il décide de vivre le rêve américain à fond les ballons et se lance sur les routes américaines pour faire le tour des hôpitaux et des asiles du pays au volant d’un petit camion spécialement aménagé. Il peut ainsi intervenir partout où son discours séduit, lorsqu’il s’agit de soigner ici une catatonie, là une dépression ou des crises d’épilepsie – rien qu’un bon coup de pic à glace dans l’œil ne puisse bien mieux résoudre que les classiques électrochocs, à en croire le docteur Freeman. On peut lui reconnaître un truc, au passage : il a le sens du show, avec son bouc et sa canne, et il sait séduire des médias qui ne tardent pas à rebaptiser le camion du docteur Freeman la «lobotomobile».

Bref : le neurologue invente la lobotomie itinérante à 25 dollars la séance, tous frais compris. Une lobotomie presqu’à l’œil donc, mais surtout une affaire et une aubaine pour des institutions souvent sous-staffées et pour des familles désespérées par l’absence de tout progrès chez leurs proches. Et tant pis si le docteur Freeman, qui n’a jamais été formé à la chirurgie, opère sans jamais porter de masque ni de gants…

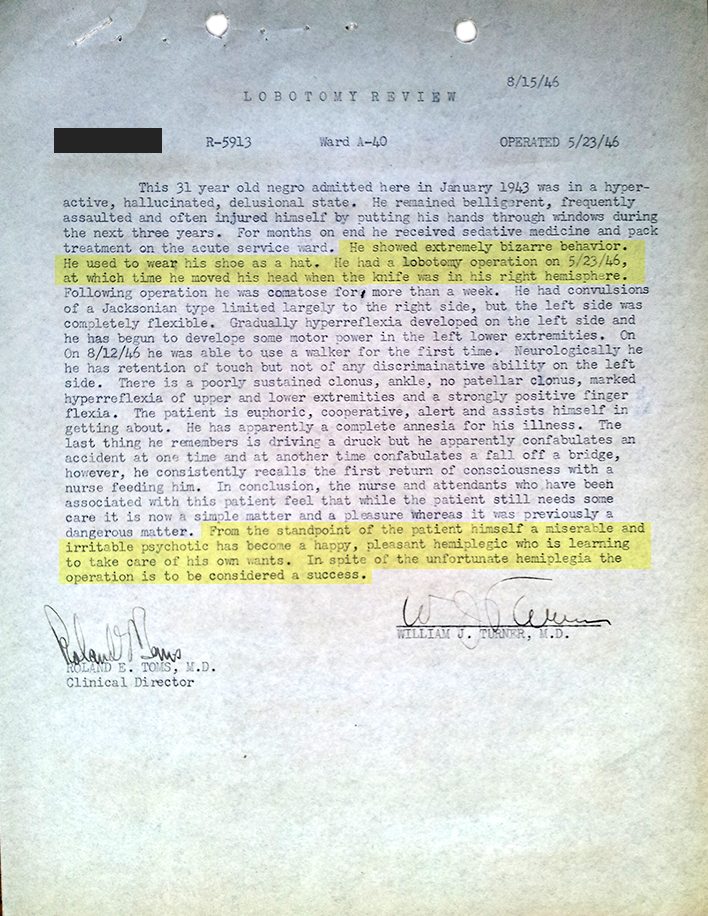

« Il a eu une lobotomie le 23 mai 1946, durant laquelle il bougea la tête alors que le pic était dans son hémisphère droit [...]

D'après le patient lui-même, un misérable et irascible psychotique est devenu un joyeux et sympathique hémiplégique [...]

L'opération doit être considérée comme un succès.»

4.000 coups de marteau

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et la réputation du Dr Freeman, souvent accueilli comme une célébrité, va progressivement s’altérer parce que le neurologue a la main de plus en plus lourde. Si son intime conviction de réellement servir ses patients ne saurait être remise en cause, il franchit de plus en plus souvent certaines lignes rouges éthiques et morales, certes floues dans l’Amérique des années 1950.

Il se met ainsi à lobotomiser des patients en parfaite santé mais qui ont le malheur d’être homosexuels, à une époque où il valait mieux éviter de le faire savoir. Freeman opère aussi des vétérans atteints de ce qu’on n’appelle pas encore des troubles post-traumatiques, prétend remettre dans le droit chemin des criminels et des jeunes délinquants et va jusqu’à opérer de très jeunes patients : 19 mineurs en tout, dont un enfant qui n’avait pas cinq ans.

Plus grave, le taux de mortalité post-opératoire est important : sur les 4.000 patients qu’il opère en quelques années, 600 meurent quelque temps après l’opération. Et dans un cas au moins, en 1951, c’est même pire que ça… En regardant l’appareil d’un photographe au lieu de se concentrer, Freeman rate son geste. Bilan, une ratatouille de cerveau et un mort.

Et encore, c’est sans compter ceux qui s’en sortent dans un état végétatif. Si certains tirent effectivement certains bénéfices de leur lobotomie, beaucoup restent handicapés à vie – Mac Murphy, interprété par Jack Nicholson dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, n’est pas un cas improbable, loin de là : c’est à peu de choses près le sort que subit la sœur cadette de John Fitzgerald Kennedy, Rosemary, à l'âge de 23 ans.

Opérée de force en 1941 par Freeman et Watts à la demande de son père Joe, qui ne supportait plus les crises d’hystérie et de colère de la jeune femme, la jeune fille en sortira dans un état irréversible et catastrophique : incontinente, avec le QI d’un enfant de trois ans. La malheureuse restera toute sa vie internée, le plus discrètement du monde pour ne pas gêner la carrière politique fulgurante de ses frères Bob et John dans les années 1950. Et une fois JFK à la Maison Blanche, le clan Kennedy imposa l’idée que Rosemary était née handicapée mentale.

Famille Kennedy (1931)

Des chiffres et des lettres

Cela étant, ce n’est ni le cas de Rosemary ni un autre scandale qui auront la peau de la lobotomie, largement pratiquée dans plusieurs pays du monde à la notoire exception de l’URSS qui la bannit dès 1950. Seule l’émergence des neuroleptiques, dans les années 50, finit par offrir aux psychiatres des traitements plus efficaces et surtout moins dangereux pour soigner la schizophrénie ou la dépression.

Reste un chiffre qui a le don de vous retourner le cerveau, si on peut dire : en tout dans le monde, on estime que 100.000 personnes ont subi une lobotomie entre les années 1940 et les années 1980. Dont 4.000 lobotomies pratiquées dans 23 états des Etats-Unis par le seul docteur Freeman. 4%... Joli score.

Dans une interview accordée en 1979, son ancien confrèr le Dr Watts résumait les dangers d’une pratique aujourd’hui disparue : «C'est une opération qui endommage le cerveau, qui change la personnalité. Nous pouvions prédire assez précisément le soulagement de certains symptômes comme les idées noires, les tentatives de suicide... Mais nous ne pouvions pas prédire le type de personne qu’allait devenir le patient.»

Le Dr Freeman, lui, connut une fin de carrière délicate, tandis que l’opinion publique commençait à voir la lobotomie comme une mutilation et non plus comme une thérapie. Dans les années 1960, il se présentait dans les congrès médicaux avec une boîte en carton truffée de cartes postales de remerciement, envoyées par des proches de patients. Une manière de prouver que sa technique avait donné de bons résultats.

À la fin de sa vie, il se remit à parcourir les routes du pays, cette fois en camping-car, pour prendre en photo ses anciens patients, comme pour se justifier aux yeux du public – et peut-être se rassurer lui-même.

Retrouvez tous nos articles sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Vous êtes médecin ?

Pour recevoir une sélection de nos articles ou les commenter, il vous suffit de vous inscrire.

Note :

1- Et pas du gruyère, qui n’a pas de trou. Enfin le gruyère suisse. Parce que le gruyère français, lui…

Bon, c’est fromager et un peu technique. Revenons à la lobotomie.